Dopo gli importanti contributi di Anna Torretta e di Linda Cottino ecco quello dell’amica ugetina Simona Depaoli con l’estratto della sua tesi di Master del 2018 che ha per tema

“Donne e alpinismo: il valore della cordata femminile”

I termini che ci serve di più evidenziare in questa citazione sono: conoscenza di sé, sicurezza nelle proprie capacità e scoperta di nuovi mondi.

Oltre alla componente evasiva, infatti, che consente all’uomo e alla donna di uscire dall’ambito urbano e dai percorsi prestabiliti e strutturati del quotidiano, l’alpinismo gioca un ruolo importante nella definizione del sé. In un mondo sempre più inconsistente, gli alpinisti possono riempire la loro attività di significato per compensare le eventuali mancanze di prospettive del mondo in cui sono immersi e la mancanza di opportunità di realizzazione personale. L’alpinismo si presenta anche come alternativa: attraverso il perfezionamento delle proprie capacità si è in grado di gestire un numero sempre maggiore di rischi di intensità crescente. Questa realizzazione trasmette l’idea di poter controllare ciò che è difficilmente controllabile e un senso di competenza che in altri contesti non si riesce a provare. (Musa, Higham, Thimpson-Carr 2015)

Se ad un primo sguardo può sembrare che la sfida più grande dell’alpinismo sia il raggiungimento della vetta, in realtà ci sono altre salite da percorrere che a volte sono ancora più sfidanti: la fiducia nelle proprie capacità e il confronto con gli altri. L’alpinismo consente di scoprire i propri punti di forza e di debolezza attraverso l’azione e la fiducia in sé stessi, in un ambiente che non lascia molto spazio alle autovalutazioni approssimative. L’alpinista può quindi espandere la conoscenza di sé affrontando difficoltà sempre maggiori e risolvere situazioni in cui si devono impegnare risorse che fino a quel momento non si sapeva di avere. L’ambiente selvaggio ed estremo a cui si è esposti sembra essere un termometro onesto e imparziale per misurare le proprie capacità, senza interventi esterni, soprattutto quando ci si ritrova da soli ad affrontare le difficoltà:

«Le cose che ho fatto da sola, che non erano nemmeno lontanamente difficili come quelle che ho fatto con altri…ma solo facendole da sola…è come provare a te stessa che, sì, hai fatto tutto, hai avuto il controllo… [e] mi fa capire quanto sono andata lontano perché è facile sentire come se non stai davvero migliorando. Ma se vado da sola, realizzo di aver conquistato un livello più alto di fiducia, rispetto all’ultima volta che sono andata da qualche parte.» (Musa et al. 2015, 130)

Inoltre, attraverso l’alpinismo e lo stile con cui ci si approccia, ogni alpinista può esprimere la propria individualità. Alcune donne scalano, infatti, per differenziarsi dall’immagine tradizionale del femminile e così facendo costruiscono la propria identità di alpiniste.

L’alpinismo e le donne. Una presenza constante ma incerta

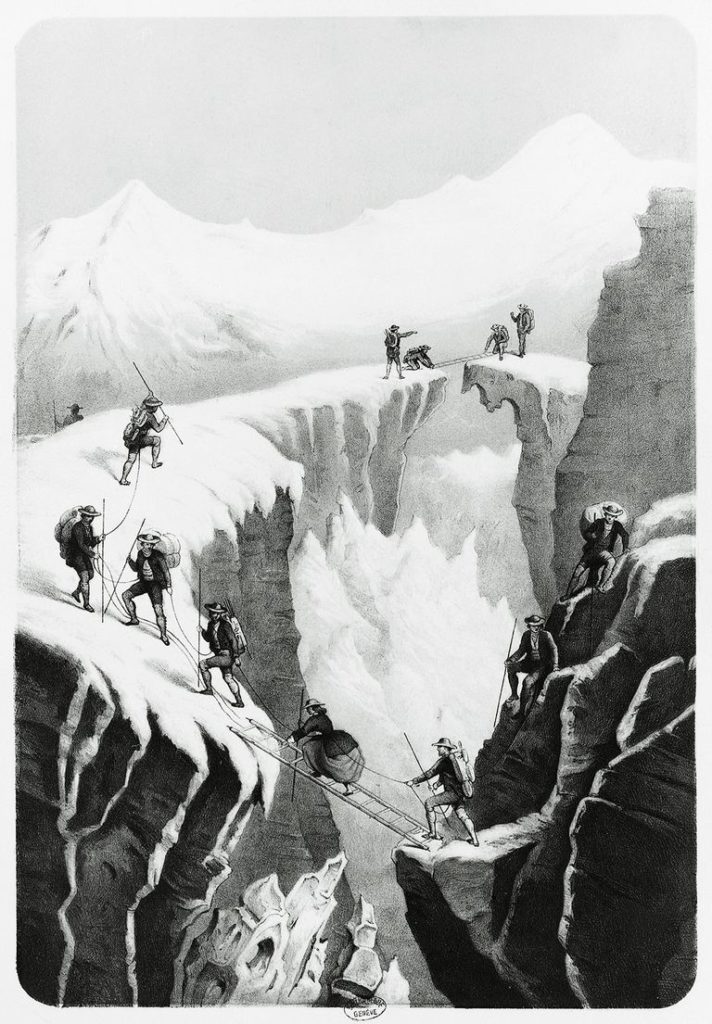

«Intorno alla metà dell’Ottocento, nell’epoca d’oro della conquista delle cime, anche le donne, in compagnia di padri, fratelli e mariti, iniziarono a frequentare le montagne».

DE AGOSTINI PICTURE LIBRARYGETTY IMAGES

Così l’Enciclopedia Treccani racconta l’ingresso delle donne nella storia dell’alpinismo. La prima donna a compiere una salita alpinistica fu Henriette d’Angeville che, nel 1838 salì sulla vetta del Monte Bianco, a cinquantadue anni dalla prima ascesa assoluta. Le donne, quindi, iniziarono a muovere i passi nel mondo alpinistico in tempi relativamente brevi, considerate le norme igieniche e di costume dell’epoca. Ma l’oblio dei loro nomi indica una reticenza a ricordare le imprese compiute; e di vere e proprie imprese bisogna parlare, visto che queste donne si muovevano tra lo scetticismo generale e riuscivano a scalare solo grazie alla propria determinazione e al servizio di qualche uomo che decideva, non senza resistenza, di accompagnarle nelle salite.

Era impensabile e insensato, a quel tempo, che le donne si misurassero su terreni d’avventura, esse venivano infatti considerate poco assennate, poiché era credenza generale che le donne non avessero le caratteristiche né fisiche né mentali per svolgere un’attività simile. Quando la frequentazione delle montagne iniziò a diffondersi e con l’avvento del turismo montano anche le donne presero a muoversi nell’ambiente, alcuni percorsi furono identificati come facili, percorribili “persino dalle donne” e di alcune salite realizzate dalle donne non si diede notizia per non rischiare che l’ascensione fosse svalutata e dissuadesse possibili nuovi futuri clienti dal percorrerla; le guide alpine inoltre, e questo accade ancora oggi, se da un lato potevano essere invogliate ad avere clienti di sesso femminile perché più facilmente gestibili e meno esigenti, dall’altro erano scoraggiate dalla prospettiva di essere apostrofati come “guide per le donne”.

«Con la conquista delle vetta alpine, le donne alpiniste si appropriano simbolicamente della cima, della testa, della ragione, della potenza e quindi di valori in contraddizione con quelli attribuiti alla femminilità. Questo ascetismo fisico e morale le “libera” in parte dal giogo del condizionamento, del pregiudizio e più in generale delle norme sociali borghesi. In montagna, le alpiniste donne sfuggono allo stigma dell’opinione pubblica e trasgrediscono più liberamente gli obblighi di genere.» (Ottogalli-Mazzacavallo 2006, 6)

«Con la conquista delle vetta alpine, le donne alpiniste si appropriano simbolicamente della cima, della testa, della ragione, della potenza e quindi di valori in contraddizione con quelli attribuiti alla femminilità. Questo ascetismo fisico e morale le “libera” in parte dal giogo del condizionamento, del pregiudizio e più in generale delle norme sociali borghesi. In montagna, le alpiniste donne sfuggono allo stigma dell’opinione pubblica e trasgrediscono più liberamente gli obblighi di genere.» (Ottogalli-Mazzacavallo 2006, 6)

Le donne dunque traggono beneficio dall’alpinismo non solo per il desiderio di avventura e scoperta, ma anche per affrancarsi da una società che le voleva ben fisse nel loro ruolo. La trasgressione sui monti si rifletteva poi anche a quote più basse, nella società quotidiana.

Con il passare del tempo le donne hanno continuato a frequentare le vette e alcune di queste hanno realizzato importanti risultati, ma l’alpinismo sembra non togliersi di dosso l’etichetta di un’attività per gli uomini. Non solo per un’ipotetica predisposizione fisica e mentale che vuole l’uomo più forte e resistente, ma anche per ragioni di ordine sociale, come la costruzione di una famiglia. Per le donne è sempre stato, e lo è ancora oggi, difficile far coesistere gli impegni famigliari con l’attività alpinistica, soprattutto per i rischi che comporta; l’uomo è culturalmente meno esposto a questa incombenza e anche alla pressione sociale nel momento in cui decide di mettere l’esplorazione al pari della cura della prole.

Anche la rappresentazione mediatica ha un ruolo nella frequentazione delle cime in quanto mezzo che identifica le norme e gli stili appartenenti alle sub-culture e influenza l’idea di chi ne faccia parte e delle modalità di relazione che all’interno di essa hanno maggior valore. Le donne sono ancora spesso raccontate secondo gli stereotipi che appartengono al loro genere, come appunto la vita famigliare, l’aspetto fisico e la femminilità: questa rappresentazione sposta l’attenzione su caratteristiche che nulla hanno a che vedere con la pratica alpinistica, come invece sarebbero le capacità atletiche e le competenze tecniche, e questo delegittima le donne a ricoprire delle posizione di rilievo.

Le opinioni delle donne sulla distinzione di genere nel mondo dell’alpinismo sono varie, da una parte c’è chi rileva una differenza e la sottolinea, come Nives Meroi, himalaysta nota per aver raggiunto tutti e quattordici gli Ottomila del mondo, che afferma «L’Himalaya era il terreno dell’ultima epica maschile, abbiamo loro tolto anche quello», (Cottino et al. 2008, 128) e poi «Negli anni abbiamo rischiato di diventare le brutte copie degli uomini. Noi donne abbiamo caratteristiche e qualità diverse: una di queste è la nostra spinta a eccellere, anziché a competere. Dovremmo diventare capaci di esprimere queste qualità e farle vivere. Se ne fossimo consapevoli, smetteremmo di essere schiave di regole e definizioni dettate da loro quando erano i soli frequentatori delle montagne, né ci sentiremmo in dovere di imitarli.» (Giuliani 2018, 17)

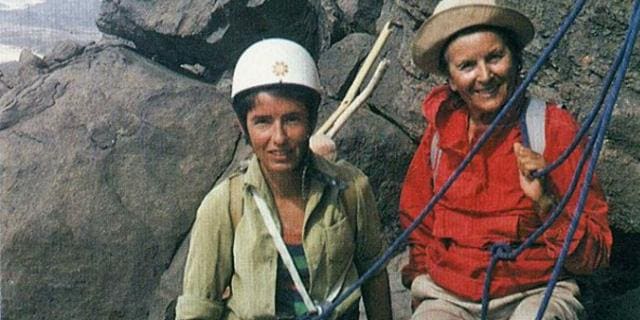

Dall’altra c’è chi è contraria all’attenzione posta a questa dicotomia, come Silvia Metzeltin, alpinista italiana e tra le prime donne a diventare membro del Club Alpino Accademico Italiano (CAAI), perché ritiene che la distinzione uomo/donna sia principalmente un prodotto del mondo maschile: «In un certo senso mi disturbano le proposte di parlare di alpinismo femminile, come se la gabbia della categoria fosse eterna. Mi disturbano perché provengono dal mondo maschile, che ne cavalca l’attrazione generica per il femminile, e perché alle donne stesse interessa ben poco.» (Cottino et al. 2008, 128)

Nives Meroi e Silvia Metzeltin sono due esempi di come le donne siano entrate da protagoniste nel mondo della montagna in Italia, ma i numeri descrivono meglio il fenomeno (dati del novembre 2018). Se infatti le donne ora frequentano la montagna in modo più massiccio, dato confermato dal 36.4% di tesserate donne al CAI, resta da capire quante si dedichino all’alpinismo. Per cerare di ricavare un dato leggibile della pratica di discipline come arrampicata, alpinismo e scialpinismo, ci si basa qui sui numeri ricavati dal Club dei 4000, dal Collegio Nazionale delle guide alpine e delle scuole del CAI. Partendo dal Club dei 4000, un club affiliato al CAI al quale si può accedere solo dopo aver effettuato la salita ad almeno 30 delle 82 vette che superano i 4000 metri di quota nell’arco alpino, ad oggi le donne ricoprono meno del 8% degli iscritti: su un totale di 397 soci, solo 31 sono donne.

Un’altra fonte interessante legge il dato dal punto di vista professionale. Per legge, le uniche figure abilitate all’accompagnamento di persone in terreni di alta quota e su percorsi alpinistici e scialpinistici sono le guide alpine e le aspiranti guide alpine. Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine conta un totale di 1416 professionisti tra guide alpine, guide emerite (guide non in attività) e aspiranti guide alpine. Di questi l’1,4% è costituito da donne: un totale di 20 su tutto il territorio nazionale.

Anche nelle scuole del CAI la bilancia propende in modo deciso dalla parte degli uomini. Partendo dagli istruttori sezionali (totali, che comprendono tutte le discipline) quindi da coloro che non sono ancora titolati, ma che possono accedere ai corsi per diventare istruttori regionali e poi nazionali, e che possono insegnare ad un allievo la disciplina prescelta, ma solo all’interno della sezione di appartenenza, le donne rappresentano il 16,5% del totale. Salendo sulla scala gerarchica si trovano gli istruttori regionali e nazionali. Su un totale di 1364 istruttori di alpinismo, le donne sono 48, il 3,6%. La percentuale sale un po’ di più per lo scialpinismo e arriva al 6,2% e sale ancora leggermente se si parla di arrampicata libera: 11,5%.

Si vede quindi molto chiaramente che la presenza femminile tende a diminuire in relazione al grado di rischio e al grado di responsabilità. Se la percentuale del 36,4% di iscritte al CAI, che non può essere suddivisa in base all’attività prescelta e comprende quindi anche le escursioniste e le semplici amanti della montagna, indica una percentuale non così bassa, quando si scende nel dettaglio delle attività i numeri cambiano. Le percentuali più elevate si riscontrano infatti tra gli istruttori di scialpinismo e arrampicata libera, attività ritenute meno pericolose, e a un livello sezionale, quindi quello con il minor grado di responsabilità.

Le cordate femminili

La donna è quindi presente nella storia dell’alpinismo da molto tempo, ma spesso come donna e non come alpinista tout-court. Perché la distinzione, per quanto perlopiù immotivata, è comunque rilevante?

Anche se molti studi hanno dimostrato che non ci sono sostanziali differenze tra maschi e femmine, ma che è il contesto socio-culturale a definirle in un continuo scambio costruttivo con l’insieme biologico, (Connell 2006) non possiamo ignorare il potere dell’esposizione agli stereotipi di genere. Le regole che ne derivano sono parte integrante delle nostre identità che sono prima di tutto e convenzionalmente distinte in maschile e femminile, ed è da questa dicotomia che dipendono molte declinazioni che definiscono gli individui.

È doveroso però segnalare che gli stereotipi sono una forma di ideologia agita e subita da entrambi i sessi. Essi divengono verità assolute e producono effetti sui destinatari che, convincendosi della realtà dello stereotipo, si comporteranno in modo da confermarlo. Inoltre, l’ansia associata alla minaccia dello stereotipo, non solo conduce alla conferma dello stesso, ma causa anche un decremento della prestazione. (Midlarsky e Rosenzweig 2018)

Tra le ricerche sul gender gap, emerge tra tutte la componente competitiva, presente come si è visto anche nell’alpinismo e che, quando non è votata alla sfida con sé stessi, diventa un motivo di distinzione e sbilanciamento tra i due sessi. Le donne, infatti, tendono a uscire dal terreno di gioco e ad abbassare la qualità della propria prestazione quando in competizione con un uomo con pari qualità. (Backus, Cubel, Guid, Sanchez-Pages e Mañas 2016)

Se la sfida, la socializzazione e la crescita personale sono aspetti che spingono uomini e donne in egual misura a praticare l’alpinismo, il genere porta con sé delle differenze di approccio: la rilevanza della prestazione in sé che spesso contraddistingue l’alpinismo maschile e che spesso si misura in termini quantitativi di tempo, numero di vie realizzate, gradi di difficoltà, non trova di solito corrispondenza nelle donne. (Musa et al. 2015) Inoltre, mentre gli uomini sono più motivati dall’avventura, le donne trovano più interessante lo sviluppo delle competenze. Questo obiettivo viene raggiunto scalando con altre donne e partecipando a eventi femminili in cui possono sfidare sé stesse. Le donne tendono a produrre una prestazione migliore quando in presenza di altre persone dello stesso sesso che garantiscono un ambiente più supportivo e meno competitivo in cui l’attenzione si sposta dalle compagne e dalla loro prestazione in favore dell’atto dello scalare di per sé. (Musa et al. 2015)

Se c’è un modo in cui le donne possono quindi vivere la scalata e l’alpinismo più serenamente e con meno tensioni, che possa permettere loro di acquisire competenze ed esperienze senza forzarsi per entrare in schemi comportamentali non propri o sentire di dover invadere un ambiente che appartiene alla competenza maschile, è quello di scalare con le altre donne.

Anna Torretta, guida alpina, atleta pluricampionessa italiana di arrampicata su ghiaccio e prima e unica donna ammessa nella Società delle Guide Alpine di Courmayeur riscontra una differenza di relazione: «Il mio alpinismo, il mio andare in montagna, non vuole essere diverso da quello degli uomini, raggiungo delle cime, scalo delle pareti, apro delle vie per mia soddisfazione personale. Per orgoglio e per egoismo, come i miei colleghi maschietti. Ma una spedizione tra donne è una cosa diversa…i rapporti umani sono molto diversi e anche la stima reciproca.» (Cottino et al. 2008, 128)

La naturale conseguenza dell’acquisizione di competenze, sarebbe l’autonomia nella conduzione di un’ascensione e quindi almeno la condivisione del ruolo di capocordata. Il passaggio da seconde a prime di cordata, sopratutto in una cordata mista, è ancora più difficoltoso per tutte le ragioni elencate fino a qui: il retaggio culturale che definisce le donne meno inclini ad attività che implichino forza fisica e resistenza mentale; scarsa autostima nella competizione; differenze nell’approccio alla scalata. Lo testimoniano anche gli esigui numeri di donne che fanno del capocordata una professione, come le guide alpine, o che insegnano le tecniche di progressione e sicurezza in montagna, come gli istruttori nei corsi del CAI.

La questione, che sta diventando più visibile in questi ultimi anni, era però già stata sollevata agli inizi del ‘900: quando le donne entrano nel mondo dell’alpinismo, vogliono farlo alla pari degli uomini, da prime di cordata, ma in un momento storico in cui la salita alle vette e soprattutto la scalata di alcune pareti è una questione politica, gli uomini non hanno abbastanza fiducia nelle donne. Così, «nel 1929 Miriam O’Brien, una delle pioniere dell’alpinismo femminile negli Stati Uniti, arriva alla conclusione che l’unico modo per arrampicare da capocordata è di legarsi ad altre donne.» (López Marugán 2003, 23-24) Realizza così la prima ascensione femminile dell’Aiguille du Peigne con Winifred Marples e tre giorni dopo dell’Aiguille du Grépon con la francese Alice Damesme sul massiccio del Monte Bianco.

A un secolo di distanza quest’idea permane, come sostiene Julia Virat, guida alpina del gruppo femminile con base a Bonne, Lead the Climb, secondo cui la cordata tra donne è un passaggio efficace verso l’autonomia:

«Il passaggio alla cordata non mista è stato indispensabile nel mio percorso personale,» insiste Julia. «A tutte le donne piace avere il controllo, riducendo al minimo la quota di fortuna e di rischio. In montagna, parliamo la stessa lingua: il rapporto con la paura, con le emozioni, è completamente normale, non stigmatizzato. La necessità di una progressione sicura, in ogni caso, non porta a una svalutazione. Il “non aver paura” degli uomini non ha senso tra di noi.» (Carrel 2018)

I gruppi femminili in Francia

Lead the Cimb è un gruppo di guide alpine e aspiranti guide alpine, maestre di sci e istruttrici di arrampicata che propongono attività formative volte alla leadership femminile in montagna. Sono un gruppo di professioniste che, attraverso i propri percorsi personali, hanno compreso che la crescita in un gruppo femminile consente un’acquisizione delle competenze e il raggiungimento di un’autonomia utili poi alla pratica dell’alpinismo in un contesto misto, come si legge nel sito del gruppo leadtheclimb.ffcam.fr.

Quello che è interessante, però, è che Lead the Climb non è la sola struttura creata grazie a uomini e donne sostenuti dalle Istituzioni che regolano e promuovono le attività in montagna in Francia. Alcuni gruppi hanno infatti iniziato a costituirsi, già da una decina di anni, e sono stati riconosciuti istituzionalmente dopo che il Ministero dello Sport francese ha messo in atto una politica per includere maggiormente le donne nelle attività sportive. La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) e la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), accolgono ora al loro interno un gruppo femminile nazionale di alta montagna, tre gruppi femminili regionali e almeno quattro gruppi dipartimentali.

L’Equipe Nationale d’Alpinisme Féminin (ENAF) al quale si affianca il corrispettivo maschile, è un gruppo di giovani selezionate per ricevere un’alta formazione di tre anni in materia alpinistica attraverso stage e spedizioni.

L’ Equipe Départamental d’Alpinisme Féminin (EDAF) si definisce come gruppo femminile di formazione all’autonomia nell’alpinismo con corsi tenuti da una guida alpina. Organizzano uscite di arrampicata per donne che così hanno l’opportunità di conoscersi.

Il Groupe d’Alpinisme Féminin du CAF de Haute-Savoie (GAF 74) e il Groupe Féminin Première de cordée sono gruppi affiliati alla FFCAM all’interno del Comité Departemental Hautes Alpes nei quali le donne selezionate seguiranno un percorso di due anni dedicato all’autonomia in montagna. Anche il Groupe féminin de Haute Montagne Région Rhone-Alpes Auvergne (GFHM), ha lo stesso obiettivo già dal 2009.

La nascita della maggior parte di questi gruppi è molto recente e il proposito di creare delle occasioni per le donne di conoscersi, scalare insieme e imparare non solo delle tecniche per la progressione in sicurezza, ma anche ad approcciarsi da prime di cordata nelle proprie ascensioni, non è il solo. Questi gruppi rientrano infatti in una presa di posizione da parte delle Federazioni che vogliono fortemente una maggiore presenza delle donne nelle attività di montagna. Come per l’Italia, infatti, anche la Francia registra numeri molto bassi per quanto riguarda il coinvolgimento delle donne negli sport montani, sia per quanto riguarda le praticanti, che coloro che insegnano (istruttrici CAF e guide alpine). (De Rosanbo 2017-2018, 11)

In seguito alla nascita continua di gruppi femminili e dopo la creazione di Lead the climb, la FFCAM ha deciso di indagare questo fenomeno per comprendere se la strada intrapresa può realmente mostrare la via verso un livellamento delle presenze. Ciò che emerge in particolare da una ricerca approfondita realizzata nel 2018 con l’Università Claude Bernard di Lione, è che il modello del gruppo femminile orientato all’autonomia con la finalità di un alpinismo misto funziona, anche se non è visto come una condizione necessaria da tutte le donne intervistate. Per alcune di esse, infatti, costituisce una tipologia di formazione di alto livello. (De Rosanbo 2017-2018, 64) La risposta a questa proposta però è stata numericamente rilevante, sia per quanto riguarda la partecipazione alle iniziative di Lead the Climb, che le domande di ammissione per il corso del GFHM. (De Rosanbo 2017-2018, 86) Vale la pena sottolineare che questi gruppi, grazie al racconto che se ne fa attraverso i mezzi di comunicazione social, ai blog e alle interviste rilasciate ai quotidiani, producono una ricaduta positiva: sia per l’incoraggiamento alla frequentazione dell’ambiente montano e alla pratica degli sport legati a questo ambiente da parte sia delle donne che degli uomini; sia per le professioni che della montagna vivono e che hanno così modo di farsi conoscere, sensibilizzare e trasmettere messaggi positivi.

[…]

Bibliografia e sitografia:

- Arantza López Marugán, Corde ribelli. Ritratti di donne alpiniste. Torino, 2003, CDA&Vivalda Editori.

- Ghazali Musa, James Higham, Anna Thimpson-Carr (a cura di) “Mountaineering Tourism” in AA.VV. Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility – Book 55. New York, 2015, Routledge.

- Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, “Des femmes à la conquête des sommets: Genre et Alpinisme (1874-1919)” in Thierry Terret e Michelle Zancarini-Fournel (a cura di) Le genre du sport in Rivista Clio 23/2006, pag. 165-178).

- Linda Cottino, Bernadette McDonald, Sandra Tafner, Finalmente una donna. Ritratti di montagne al femminile, 2008, Torino, Museo Nazionale della Montagna.

- Lorenza Giuliani, Cime tempestose in Montangne 360°, marzo 2018.

- Robert W. Connell, Questioni di genere. Bologna, Il Mulino, 2006.

- Elizabeth Midlarsky, Cheskie Rosenzweig, “Self-fulfilling prophecy and gender” (Febbraio 2018) in Cheskie Rosenzweig The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender su researchgate.net.

- Backus, Peter and Cubel, Maria and Guid, Matej and Sanchez-Pages, Santiago and Mañas, Enrique, Gender, Competition and Performance: Evidence from Real Tournaments (25 Ottobre, 2016). IEB Working Paper 2016/27.

- François Carrel, Alpinisme: des premières de cordée, (26 giugno 2018) su liberation.fr.

- François de Rosanbo, Sports alpins et pratique féminine. Enquête sur les modes d’engagement des femmes au sein du Club Alpin Français. Université Claude Bernard Lyon 1, aa 2017-2018.